P-MAXの画像サイズ完全ガイド【2025年最新版】入稿規定から効果を最大化するコツまで徹底解説

P-MAXキャンペーンの画像設定、複雑で分かりにくいと感じていませんか?

「推奨サイズが多すぎて、どの画像を用意すればいいか分からない…」

「デザイナーに依頼したいのに、正確な仕様を伝えられず作業が止まっている…」

このようなお悩みを持つ広告担当者の方は少なくありません。

しかし、ご安心ください。この記事では、Google広告の最新情報に基づいたP-MAXの画像規定を、誰にでも分かりやすく解説します。

この記事を読めば、必要な画像サイズや仕様が一覧で分かり、入稿作業や制作依頼がスムーズに進みます。

さらに、単なる規定の解説だけではなく、広告のクリック率やコンバージョン率を高めるための、効果的なクリエイティブ作成のコツまで具体的にご紹介します。

P-MAX広告の画像アセット入稿規定【一覧表で早わかり】

まずは結論からお伝えします。

P-MAXキャンペーンでGoogle広告が推奨・必須としている画像アセットの仕様は以下の通りです。この一覧表を参考に、必要なクリエイティブの準備を進めましょう。

【必須】最低限用意すべき画像サイズ(横長・スクエア・ロゴ)

「時間がない」「リソースが限られている」という方でも、まずはGoogleが必須と定めている以下の3種類を準備すれば、P-MAXキャンペーンを開始できます。

- 横向き (1.91:1):1,200 x 628 ピクセル

- スクエア (1:1):1,200 x 1,200 ピクセル

- スクエアのロゴ (1:1):1,200 x 1,200 ピクセル

これらは最も多くの広告枠に対応する基本的なサイズです。特に横向きとスクエアの画像は、ディスプレイ広告やDiscoverフィードなど、ユーザーの目に触れる機会が多いため、訴求力の高いクリエイティブを用意することが成果に直結します。

【推奨】表示機会を増やす追加画像サイズ(縦長・横長ロゴ)

必須アセットだけでもキャンペーンは開始できますが、広告効果を最大化するためには、以下の推奨アセットも用意することをおすすめします。

- 縦向き (4:5):960 x 1,200 ピクセル

- 横向きのロゴ (4:1):1,200 x 300 ピクセル

特に重要なのが「縦向き」の画像です。

スマートフォンの利用が主流の現在、YouTubeショートやDiscoverフィードなど、縦長のコンテンツ面での広告表示が増えています。

この縦向き画像を用意しておくことで、モバイルユーザーへのリーチ機会が大幅に拡大し、機会損失を防ぐことができます。

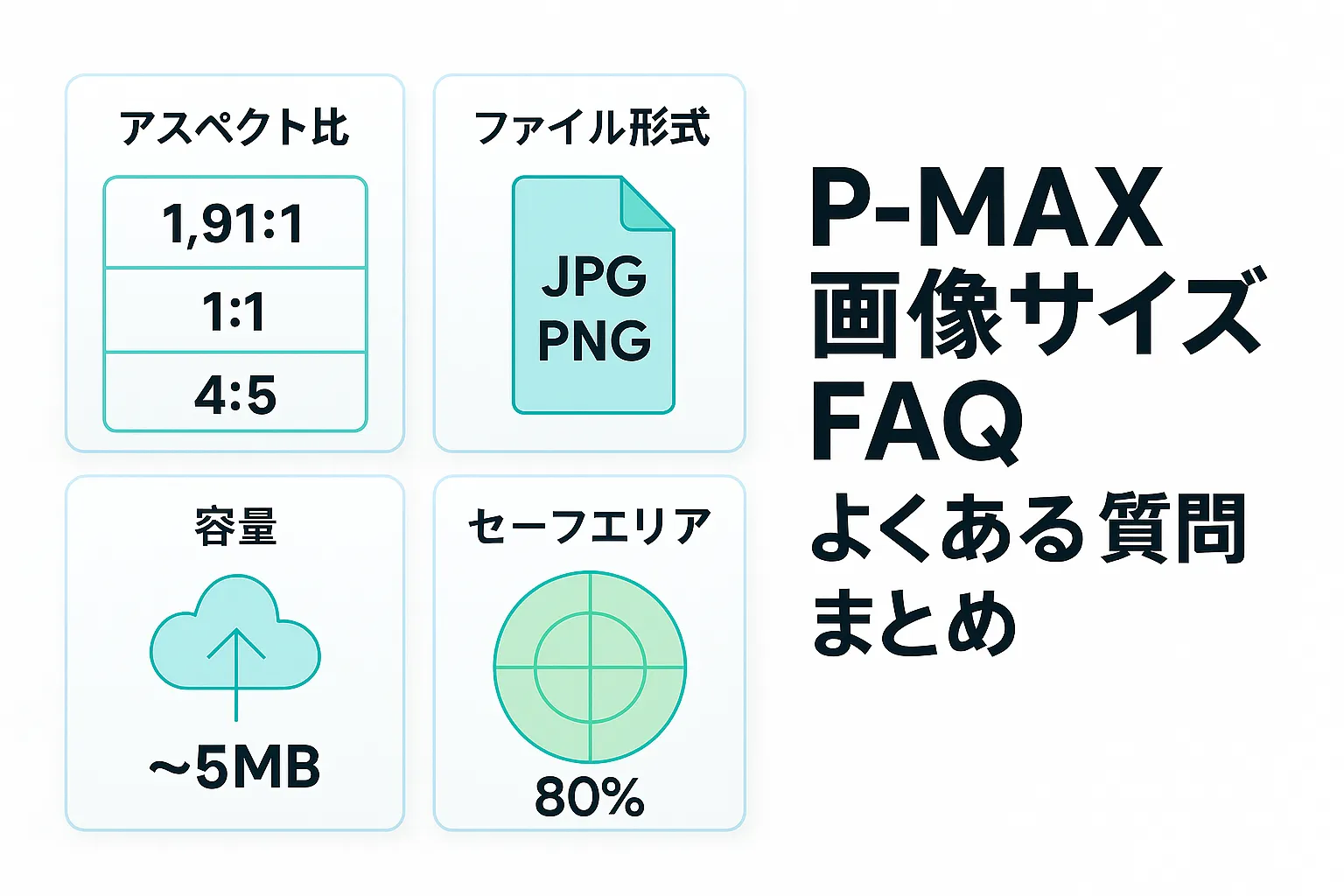

画像以外の技術要件(ファイル形式・容量・セーフエリア)

画像サイズとあわせて、以下の技術的な要件も必ず確認しましょう。これらを守らないと、審査落ちや意図しない表示崩れの原因となります。

- ファイル形式: JPGまたはPNG形式が推奨されます。ロゴなど、背景を透過させたい場合はPNG形式を使用してください。

- 最大ファイルサイズ: 5MB(5,120KB)までです。容量が大きすぎると入稿できないため、必要に応じて圧縮しましょう。

- セーフエリア: 画像の中央80%の範囲内に、ロゴやテキストなどの重要な情報を配置してください。様々な広告枠のサイズに合わせて自動的にトリミングされる可能性があるため、端に重要な要素を置くのは避けましょう。

なぜP-MAXの画像サイズは重要?広告成果に与える3つの影響

「なぜGoogleはこれほど細かく画像サイズを指定しているのだろう?」と疑問に思うかもしれません。

それは、画像アセットの最適化が、単なるルール遵守以上の意味を持ち、広告パフォーマンス全体に直接的な影響を与えるからです。

1. 表示品質の向上による信頼性の獲得

規定サイズに合っていない画像は、広告枠で引き伸ばされてぼやけたり、重要な部分が切れて表示されたりすることがあります。このような品質の低い広告は、ユーザーに「プロフェッショナルでない」「信頼できない」といったマイナスの印象を与えかねません。

一方で、各広告枠に最適化された鮮明な画像は、ユーザーに安心感を与え、広告内容やブランドへの信頼性を高める第一歩となります。

2. CTR・CVRの改善に直結

視覚的に魅力的な広告がユーザーの目を引き、クリック率(CTR)を高めることは想像に難くないでしょう。さらに、その影響はコンバージョン率(CVR)にも及びます。

Googleの内部データによると、P-MAX広告で画像サイズを最適化することで、CTRが平均15%、CVRが10%向上するという結果も出ています。品質の高い画像はユーザーの期待感を醸成し、クリック後のランディングページからの離脱を防ぐ効果もあるのです。

3. 配信面の拡大によるリーチ最大化

P-MAXは、YouTube、ディスプレイ、検索、Discoverなど、Googleが持つあらゆる広告枠に自動で広告を配信するキャンペーンです。AIは、用意されたアセット(画像、テキスト、動画)を様々に組み合わせ、最も効果的な広告枠に配信しようとします。

つまり、用意された画像のアスペクト比の種類が多ければ多いほど、AIが対応できる広告枠が増え、広告の表示機会(リーチ)が最大化されるのです。一つでも多くのアスペクト比を用意することが、機会損失を防ぐ鍵となります。

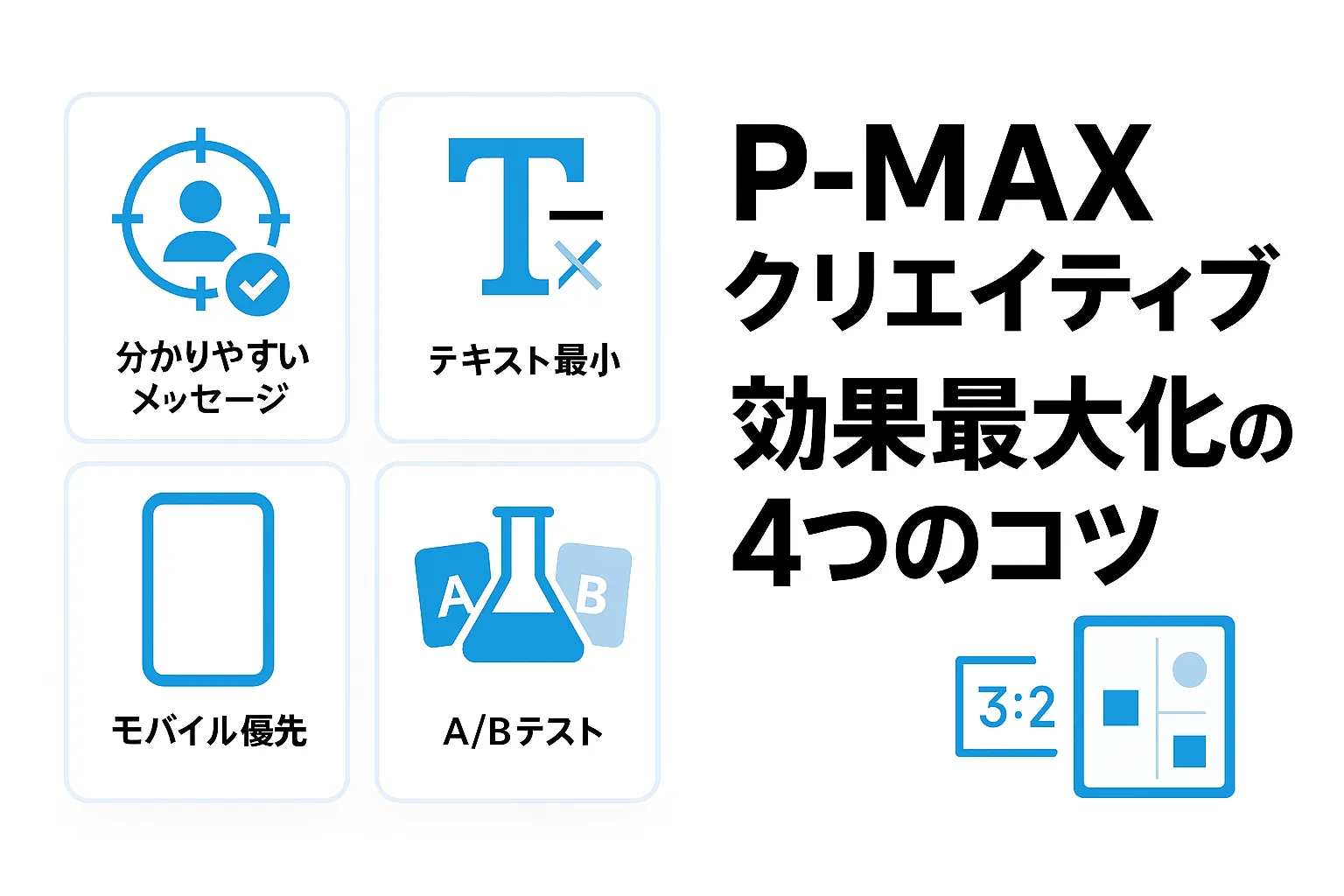

効果を最大化するクリエイティブのベストプラクティス4選

入稿規定を守るのは、いわばスタートラインです。ここからは、競合と差をつけ、広告効果をさらに高めるためのクリエイティブ作成のコツを4つご紹介します。

1. 高品質でメッセージが明確な画像を選ぶ

「高品質」とは、単に解像度が高いという意味だけではありません。

- 誰に何を伝えたいのかが一目でわかる

- ブランドの世界観やイメージと合っている

- ごちゃごちゃしておらず、情報が整理されている

このような、メッセージが明確な画像を選定することが重要です。広告を見るユーザーは一瞬で自分に関係があるかないかを判断するため、瞬時に興味を引く工夫が求められます。

2. テキストオーバーレイは最小限に抑える

従来のバナー広告の感覚で、画像内に多くのテキスト情報を盛り込みたくなるかもしれません。しかし、P-MAXではAIが画像とテキストアセットを別々に組み合わせて最適化するため、画像内のテキストは逆効果になることがあります。

テキストが多すぎると視認性が悪くなるだけでなく、配信面によっては表示が制限される可能性もあります。メッセージはテキストアセット(見出し、説明文)に任せ、画像はあくまでユーザーの目を引く視覚的な魅力に集中させましょう。

3. モバイル表示を最優先にデザインする

P-MAXキャンペーンの配信は、その多くがスマートフォン経由となります。PCの大きな画面で完璧に見えるデザインでも、スマートフォンの小さな画面ではロゴや商品が潰れて見えにくい、という失敗はよくあります。

クリエイティブを制作する際は、常にモバイルでの見え方を意識しましょう。

- 要素(商品、人物、ロゴ)を大きく配置する

- 背景はシンプルにする

- 余白を十分に確保する

これらの「モバイルファースト」のデザインを心がけることが、成果向上の鍵です。

4. 複数パターンのA/Bテストで最適解を見つける

P-MAXは、AIが最適なクリエイティブの組み合わせを自動で学習・配信してくれるキャンペーンです。そのため、AIに多くの選択肢(=クリエイティブパターン)を与えてあげることが非常に重要になります。

- 背景色やデザインのテイストを変える

- 人物写真を使うパターンと使わないパターンを用意する

- 商品の見せ方(アップ、使用シーンなど)を変える

このように、複数の画像パターンを入稿し、AIにテストさせましょう。

管理画面のアセットレポートで「優良」「良」「低」といった評価を確認し、「低」評価のアセットを新しいものに入れ替えていくPDCAサイクルを回すことで、継続的にパフォーマンスを改善できます。

画像だけじゃない!動画アセットの要件と活用法

P-MAXキャンペーンでは、画像アセットと並んで動画アセットも非常に重要な役割を果たします。YouTubeをはじめとする動画配信面でのリーチを最大化するために、動画の規定もしっかりと確認しておきましょう。

P-MAXの動画アセット入稿規定

動画アセットの主な入稿規定は以下の通りです。

- 動画の長さ: 10秒以上が必須です。

- 推奨アスペクト比:

- 横長 (16:9): YouTubeの標準的な動画広告枠

- 縦長 (9:16): YouTubeショートなど、モバイルの全画面表示

- スクエア (1:1): フィード内での表示

- その他: Google広告のポリシーに準拠している必要があります。

特に、スマートフォンの縦型視聴に最適化された「縦長 (9:16)」の動画は、エンゲージメントを高める上で非常に効果的です。

動画がない場合は?画像からの自動生成機能とその注意点

「動画素材を制作するリソースがない」という場合もあるでしょう。その場合、動画アセットを入稿しないと、Googleがアップロードした画像やテキストを基に、スライドショーのような簡易的な動画を自動で生成して配信します。

これは手軽な一方で、以下のような注意点があります。

- 品質がコントロールできない: ブランドイメージに合わない、意図しない構成の動画が配信される可能性があります。

- 訴求力が低い: 単純なスライドショー形式のため、ユーザーへの訴求力は自社制作の動画に劣ります。

可能な限り、たとえ短いものでも自社で動画を用意することを強く推奨します。

【関連記事】P-MAXの動画自動生成の停止方法と成果を伸ばす管理術を徹底解説

【上級者向け】競合と差をつけるP-MAX運用テクニック

基本的な設定をマスターした方向けに、さらに一歩踏み込んだ運用テクニックをご紹介します。

アセットグループを分けて訴求を最適化する

例えば、「20代女性向けの新商品」と「40代男性向けの定番商品」では、響くクリエイティブやメッセージが全く異なります。これらを一つのアセットグループにまとめて入稿するのではなく、ターゲットや商材、訴求内容ごとにアセットグループを分けることが重要です。

アセットグループを分けることで、それぞれのターゲットに最適化されたクリエイティブを出し分けることができ、広告の関連性が高まり、機械学習の精度向上にも繋がります。

アドフラウド対策で無駄な広告費を削減しROIを最大化【独自情報】

最高のクリエイティブを用意しても、その広告が人間ではなく、不正なプログラム(ボット)によってクリックされていては意味がありません。これは「アドフラウド(広告不正)」と呼ばれ、知らず知らずのうちに広告予算を浪費し、正確なデータ計測を妨げる深刻な問題です。

せっかく最適化したクリエイティブも、不正なインプレッションやクリックに晒されては、その効果を正しく評価できません。そこで重要になるのが、Spider AFのようなアドフラウド対策ツールの導入です。

弊社のツールは、不正なクリックやコンバージョンをリアルタイムで検知・ブロックします。実際に、ある企業ではSpider AFの導入により投資対効果(ROI)が152%改善した事例もあります。

クリエイティブの最適化とアドフラウド対策は、P-MAXの成果を最大化するための両輪です。無駄な広告費を削減し、本当に価値のあるユーザーに広告を届けることで、真のパフォーマンス最大化を実現できます。

【関連記事】アドフラウドとは?広告詐欺・不正広告の種類や仕組み、対策の成功事例を解説

P-MAX画像サイズに関するよくある質問(FAQ)

最後に、P-MAXの画像アセットに関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. P-MAXとレスポンシブディスプレイ広告の画像サイズの違いは?

結論から言うと、基本的な画像サイズやアスペクト比の要件はほぼ同じであり、多くの場合でクリエイティブの流用が可能です。ただし、P-MAXは動画やロゴなど、より多様なアセットを統合的に扱い、Googleの全チャネルに配信する点が異なります。

レスポンシブディスプレイ広告の感覚で準備しつつも、P-MAXではキャンペーン全体のアセットの組み合わせを意識することが重要です。

Q2. 推奨されている画像サイズをすべて用意すべき?優先順位は?

理想は、表示機会を最大化するために「すべて用意すること」です。

しかし、リソースが限られている場合は、以下の優先順位で準備を進めるのが効率的です。

- 最優先: 必須アセット(横長 1.91:1、スクエア 1:1、スクエアロゴ 1:1)

- 推奨: 推奨アセット(特にリーチ拡大効果の高い縦長 4:5)

まずは必須アセットでキャンペーンを開始し、効果を見ながら推奨アセットを追加していくという進め方も有効です。

Q3. ロゴ画像を入稿する際の注意点はありますか?

ロゴを入稿する際は、以下の点にご注意ください。

- 背景は透過させる: ブランドカラー以外の背景にロゴが馴染むよう、背景が透過されたPNG形式での入稿を推奨します。

- 十分な余白を確保する: ロゴの周囲に十分な余白(パディング)がないと、他の要素と近すぎて見栄えが悪くなることがあります。

- ロゴのみを配置する: ロゴ画像には、キャッチコピーなどの余計なテキスト要素は加えず、シンプルにロゴのみを配置してください。

これらの点を守ることで、広告内でのブランドロゴの表示品質を保つことができます。

まとめ:P-MAXの画像規定をマスターして広告効果を最大化しよう

今回は、P-MAXキャンペーンにおける画像アセットの規定と、効果を最大化するためのベストプラクティスについて解説しました。

最後に、重要なポイントを振り返ります。

- 正確な規定を守る: 推奨サイズ、ファイル形式、容量などの公式ルールを遵守することが、すべての基本です。

- できるだけ多くの種類を用意する: 必須アセットに加えて推奨アセットも用意することで、広告のリーチが最大化され、機会損失を防げます。

- ベストプラクティスを実践する: モバイル表示を意識したデザインや、複数パターンのA/Bテストなど、効果を高めるための工夫を実践しましょう。

P-MAXはAIによる自動化が進んだキャンペーンですが、その成果は人間が用意するクリエイティブの質に大きく左右されます。

まずは本記事の一覧表を参考に必須サイズの画像から準備を始め、効果的なP-MAXキャンペーンをスタートさせましょう。