Meta広告の機械学習を徹底解説!仕組みを理解し成果を最大化する運用術

Meta広告の運用で、こんなお悩みはありませんか?

- 機械学習の仕組みがブラックボックスで、どう改善すればいいか分からない

- 「学習期間」や「情報収集が不十分」のステータスがなかなか終わらない

- 成果が伸び悩み、広告予算を効率的に使えているか不安

もし一つでも当てはまるなら、この記事がきっとお役に立ちます。

Meta広告の成果を左右する「機械学習」。

この仕組みを正しく理解し、適切に付き合うことが、ROAS(広告費用対効果)最大化への一番の近道です。

この記事では、Meta広告の機械学習について、以下の3つのポイントを分かりやすく解説します。

- Meta広告の機械学習が、どのような仕組みで動いているのかが分かる

- 「学習期間が終わらない」といった具体的な問題を解決する方法が分かる

- 機械学習の効果を最大化し、成果を伸ばすための運用のコツが分かる

ブラックボックスを解き明かし、自信を持って広告運用ができるよう、一緒に学んでいきましょう。

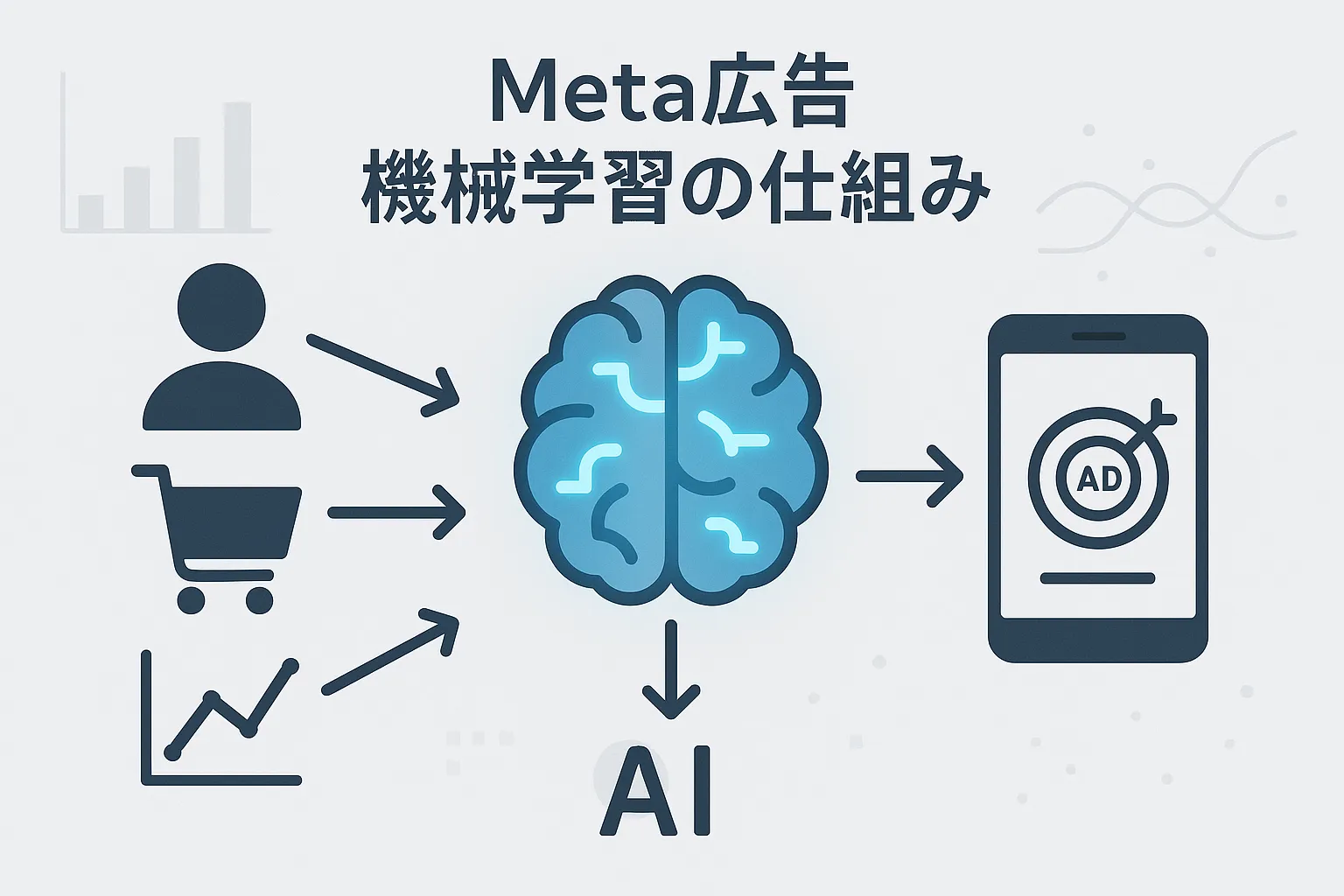

そもそもMeta広告の機械学習とは?成果を左右する仕組みを3分で理解

Meta広告の機械学習とは、一言でいえば「広告の成果を自動で最大化してくれる超優秀なアシスタント」です。

過去の膨大なデータから「コンバージョンしやすい人」の特徴をAIが学習します。

そして、その特徴に当てはまるユーザーを狙って、広告を最適なタイミングで配信してくれるのです。

この一連の流れは、大きく分けて4つのステップで構成されています。

私たちが普段何気なく使っている「類似オーディエンス」や「カスタムオーディエンス」といった機能も、この機械学習の仕組みに支えられています。

つまり、機械学習は決して魔法の箱ではなく、データに基づいて最適な答えを探し続ける、論理的なシステムなのです。

この基本を理解するだけでも、日々の運用における判断の質が大きく変わってきます。

【関連記事】Google広告の機械学習を"手懐ける"完全ガイド|学習期間・リセットの不安を解消し成果を最大化

「学習期間が終わらない」はなぜ?よくある3つの原因と解決策

運用担当者を悩ませる代表的な問題が、「学習期間」や「情報収集が不十分」というステータスから抜け出せないことです。

Meta広告では、広告セットが最適化されるために、「7日間で50件程度」のコンバージョンデータを学習することが推奨されています。

この学習に必要なデータを集めている期間が「学習期間」です。

この期間が終わらないのは、機械学習が「正解」を見つけるための十分なデータを得られていないサインです。

その原因は、主に以下の3つに集約されます。

- データ不足:そもそも学習に必要なコンバージョン数が足りていない

- 頻繁な編集:せっかく始まった学習を人間がリセットしてしまっている

- 複雑なアカウント構成:データが分散し、学習効率が悪化している

それぞれの原因について、具体的な解決策を見ていきましょう。

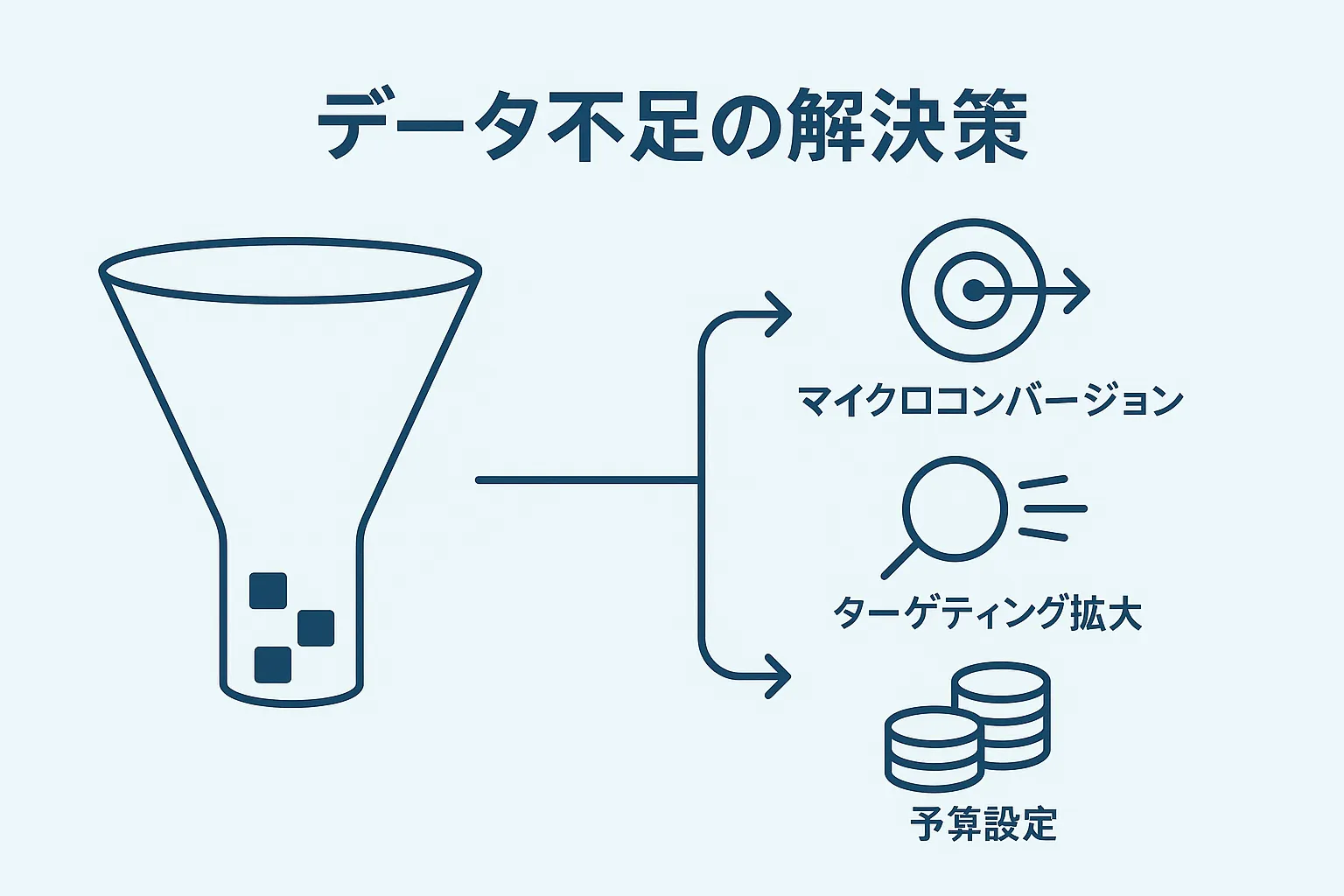

原因① データ不足:コンバージョン数が足りない場合の対処法

最も多い原因が、学習の元となるコンバージョンデータの絶対的な不足です。

特に、高単価商材やBtoBサービスでは、「7日間で50件の購入」は非常に高いハードルでしょう。

このような場合は、学習のゴール(最適化イベント)のハードルを下げてあげることが有効です。

まずは、最適化の目標を「購入」から「カート追加」に変えるなど、より多くのデータが貯まるイベントに変更できないか検討してみましょう。

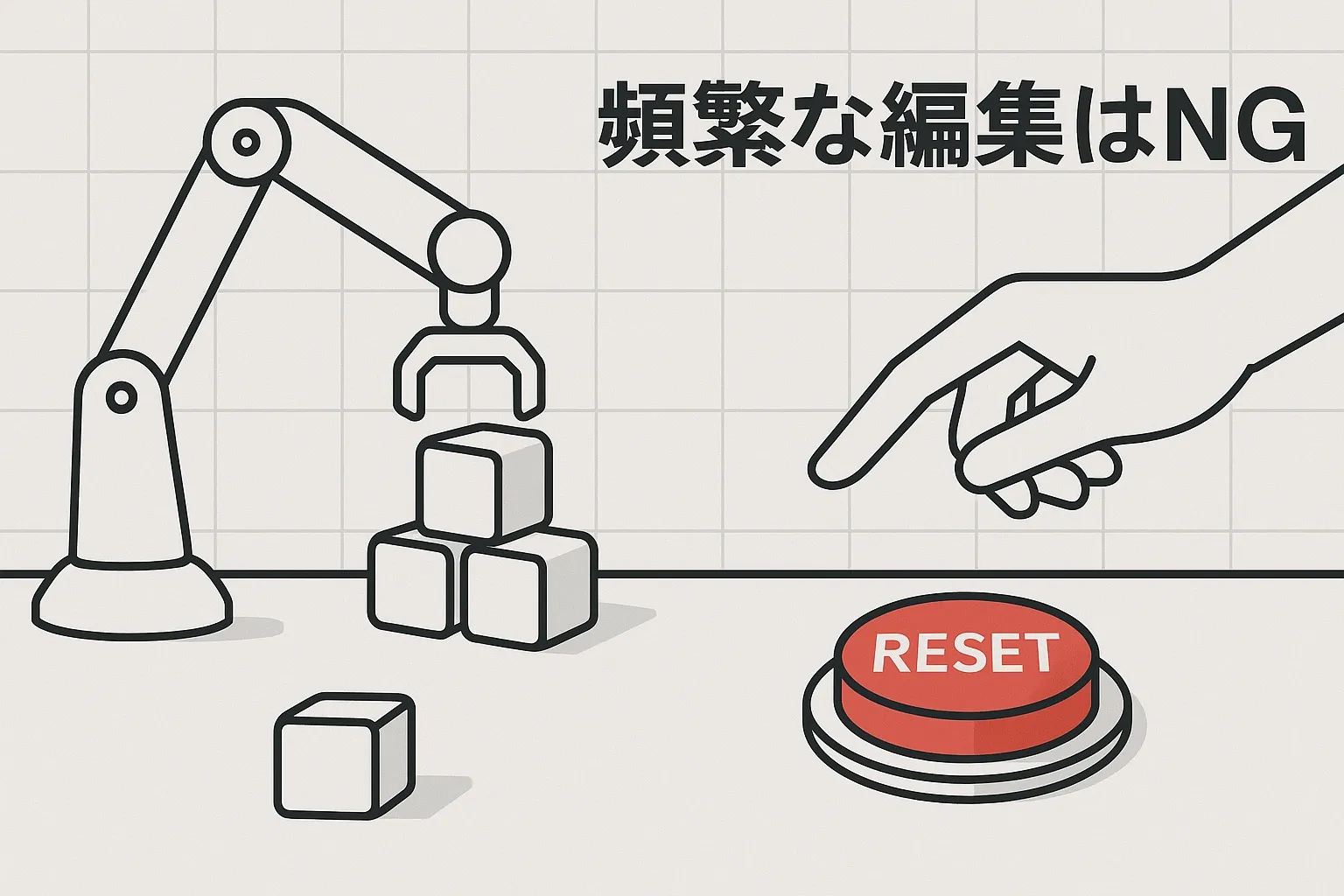

原因② 頻繁な編集:学習をリセットしてしまうNG行動とは

「なかなか成果が出ないから」と、毎日予算やターゲティングを細かく変更していませんか?

実はその行動が、機械学習の妨げになっている可能性があります。

Meta広告では、以下のような「大幅な編集」を行うと、学習がリセットされてしまいます。

- 予算や入札単価の大きな変更(目安として1日で20%以上)

- ターゲティング設定の変更

- クリエイティブ(広告文や画像)の変更・追加

- 最適化イベントの変更

学習期間中は、AIが試行錯誤を繰り返している最中です。

その最中に人間が設定をコロコロ変えてしまうと、AIは何を信じて良いか分からなくなり、また一から学習をやり直すことになります。

機械学習を信頼し、少なくとも3日〜7日間は辛抱強く見守る姿勢が重要です。

原因③ 複雑なアカウント構成:学習効率を最適化する設計のコツ

成果を追求するあまり、キャンペーンや広告セットを細かく分けすぎていませんか?

例えば、地域別、年齢別、興味関心別に細かく広告セットを作成すると、データが分散してしまいます。

1つの広告セットが「7日間で50件」のコンバージョンを獲得できなければ、学習は終わりません。

データが分散すればするほど、各広告セットが学習を完了するのが難しくなります。

現在のMeta広告では、細かな手動設定よりも、ある程度ターゲットを広く設定し、AIに最適なユーザーを探してもらう方が効率的です。

キャンペーンの目的が同じであれば、広告セットはできるだけ集約し、アカウント構成をシンプルに保つことを心がけましょう。

さらに成果を伸ばす!Meta広告の機械学習効果を最大化する応用テクニック

「学習が終わらない」問題を解決し、広告配信が安定したら、次の一手を打ちたくなりますよね。

ここからは、機械学習のポテンシャルをさらに引き出し、広告成果をもう一段階引き上げるための応用テクニックを紹介します。

競合とは一味違う視点を取り入れ、運用スキルをレベルアップさせましょう。

【独自視点】不正データが機械学習を阻害?広告効果を守る対策

どれだけ優れた機械学習でも、学習するデータそのものが汚れていては、正しい判断はできません。

見落とされがちですが、ボットによる無効なクリックや、悪意のあるユーザーによる偽のリード情報(アドフラウド)は、機械学習の精度を著しく低下させる要因となります。

不正データは、AIに「間違った正解」を教えてしまうようなものです。

その結果、AIは成果の出ないオーディエンスに広告を配信し続け、広告費を無駄遣いしてしまいます。

このようなアドフラウドから広告を守るためには、専門の対策ツールが有効です。

例えば、弊社の「Spider AF」は、AI技術を用いて不正なアクセスやフェイクリードをリアルタイムで検知・ブロックします。

実際に、外国人向けプラットフォームを提供するGuidable株式会社様は、「Spider AF」を導入したことで、ROIが152%も向上しました。

これは、不正なリードが排除され、機械学習がクリーンなデータで最適化された結果、広告費の効率が劇的に改善した好例です。

機械学習の土台となるデータの質に目を向けること。

これが、競合と差をつけるための重要な視点です。

Advantage+キャンペーンを使いこなし、運用を自動化する

「Advantage+キャンペーン(ASC)」は、MetaのAI技術を結集した、まさに"おまかせ"の広告配信機能です。

ターゲティングや配置、クリエイティブの組み合わせまで、キャンペーンの大部分をAIが自動で最適化してくれます。

これまで解説してきた「シンプルなアカウント構成」を、さらに推し進めたものだと考えてください。

手動での細かな調整に行き詰まりを感じているなら、一度Advantage+キャンペーンを試してみる価値は十分にあります。

AIの力を最大限に活用することで、運用工数を削減しながら、これまで以上の成果を出せる可能性があります。

まとめ:Meta広告の機械学習を正しく理解し、自信の持てる運用へ

今回は、Meta広告の機械学習について、その仕組みからトラブルシューティング、成果を最大化する応用テクニックまでを解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 機械学習はデータに基づいて最適化を行う論理的なシステムである

- 「学習期間が終わらない」原因は主にデータ不足、頻繁な編集、複雑な構成にある

- 機械学習を成功させる鍵は、AIが学習しやすい環境を整えてあげること

- データの「質」にも目を向け、不正データを排除することが成果向上の隠れた一手となる

機械学習は、もはやブラックボックスではありません。

その特性を正しく理解し、パートナーとして上手に付き合っていくことが、これからの広告運用者には求められます。

明日からの運用で、ぜひ以下のチェックリストを確認してみてください。

この記事が、あなたの広告運用をより成果の出る、そして自信の持てるものに変える一助となれば幸いです。